Dialog dalam konteks ini tidak serta-merta menghapus konflik. Namun ia mengubah sifat konflik—dari penolakan total menjadi negosiasi makna.

Oleh: Edhy Aruman, Pakar Komunikasi Lintas Batas

HARI-HARI ini jagat media disibukkan dengan pembicaraan tentang pro-kontra Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) yang digagas Trump. Awalnya, beberapa tokoh seperti Dino Pati Jalal lewat social media menolak keras rencana itu.

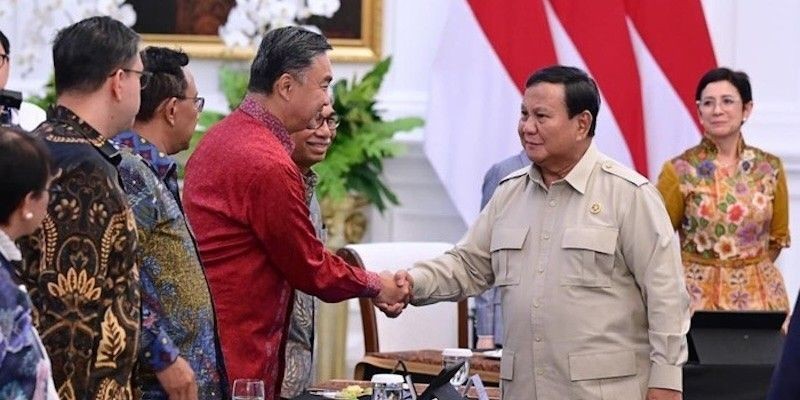

Namun, informasi terakhir, setelah diundang Presiden Prabowo dan berdialog, Dino memahami rancana itu. Menurut Dino, keputusan Indonesia bergabung dengan BoP dinilai realistis karena saat ini menjadi satu-satunya opsi untuk memperjuangkan Palestina.

Tapi tulisan ini tidak membahas tentang pro-kontra BoP itu. Tulisan ini adalah kisah tentang Revitalisasi Pasar Blok F Kebon Kembang yang awalnya juga terjadi penolakan keras. Namun, setelah dialog sebulan penuh selama Ramadhan, bahkan lebih bila dihitung dengan pembicaraan sebelum-sebelumhnya.

Kisah berawal dari tahun 2015. Saat itu wacana revitalisasi Pasar Blok F Kebon Kembang mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional revitalisasi pasar rakyat yang bertujuan memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan di tengah ekspansi pasar modern dan perdagangan daring.

Dari sudut pandang pengelola, kondisi fisik pasar yang kumuh, rawan kebakaran, dan tidak tertata menjadi alasan kuat bahwa perubahan tidak lagi dapat ditunda.

Namun sejak awal, rencana tersebut berhadapan dengan resistensi yang nyata dari para pedagang.

Penolakan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Bagi pedagang, pasar bukan sekadar infrastruktur ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, relasi sosial, dan kepastian penghidupan.

Ketika revitalisasi disosialisasikan secara sepihak—melalui papan pengumuman, spanduk, dan selebaran—informasi memang tersampaikan, tetapi makna tidak pernah dinegosiasikan. Pedagang mengetahui apa yang akan terjadi, namun tidak memahami bagaimana nasib mereka ditempatkan dalam perubahan itu.

Dalam perspektif teori dialog, situasi ini mencerminkan absennya dialog deliberatif. Komunikasi yang terjadi bersifat informasional satu arah, bukan dialog yang memungkinkan pertukaran alasan, klarifikasi kepentingan, dan pengujian bersama atas klaim masing-masing pihak (Walton, 2007).

Akibatnya, revitalisasi dipersepsikan bukan sebagai solusi bersama, melainkan sebagai ancaman struktural.

Kekhawatiran pedagang berlapis-lapis: kenaikan harga kios yang drastis, prosedur pembiayaan yang rumit, serta potensi marjinalisasi pedagang lama oleh pelaku usaha bermodal besar. Ketidakpastian ini diperparah oleh rendahnya kapasitas kewirausahaan sebagian besar pedagang, yang membuat mereka merasa tidak siap menghadapi perubahan lingkungan usaha secara mendadak. Dalam kondisi demikian, penolakan menjadi bentuk rasional dari upaya mempertahankan keberlangsungan hidup ekonomi mereka .

Konflik kemudian berkembang, tetapi menariknya, tidak pernah meledak dalam bentuk kekerasan. Pedagang memilih jalur perlawanan damai: membentuk paguyuban, menggandeng media dan praktisi hukum, mengajukan petisi, serta melakukan pembangkangan pasif seperti menunda pembayaran retribusi.

Secara dialogis, ini dapat dibaca sebagai upaya pedagang memindahkan konflik dari ruang fisik ke ruang argumentatif, meskipun tanpa saluran dialog resmi yang setara.

Selama periode 2016–2019, revitalisasi mengalami stagnasi. Rencana ada, anggaran tersedia, tetapi kepercayaan tidak terbentuk. Inilah fase kebuntuan dialog, ketika masing-masing pihak mempertahankan posisinya tanpa mekanisme komunikasi yang memungkinkan pergeseran perspektif.

Titik balik terjadi pada tahun 2019, bersamaan dengan pergantian direksi PD Pasar Pakuan Jaya. Pendekatan komunikasi yang sebelumnya bersifat koersif-administratif mulai ditinggalkan. Pengelola pasar tidak lagi sekadar menyampaikan keputusan, melainkan membuka ruang dialog sebagai proses sosial, bukan sekadar forum formal (Aruman, 2023).

Pertemuan resmi diselenggarakan untuk membahas skema revitalisasi, tetapi yang lebih menentukan justru dialog-dialog informal: percakapan di lorong pasar, interaksi langsung saat penagihan iuran, serta keterlibatan mediator pihak ketiga.

Dalam kerangka teori dialog, perubahan ini menandai pergeseran dari persuasion dialogue yang timpang menuju bentuk dialog yang lebih deliberatif, di mana klaim dan keberatan diuji secara terbuka, dan komitmen dibangun secara bertahap (Walton, 2007).

Dialog dalam konteks ini tidak serta-merta menghapus konflik. Namun ia mengubah sifat konflik—dari penolakan total menjadi negosiasi makna.

Pedagang mulai melihat revitalisasi bukan lagi sebagai ancaman absolut, melainkan sebagai proses yang dapat dinegosiasikan batas-batasnya. Transparansi mengenai harga kios, lokasi penempatan, dan skema pembiayaan menjadi elemen kunci dalam membangun kembali kepercayaan.

Puncak dari proses dialog ini terjadi pada malam Lebaran 2019, ketika kesepakatan akhirnya dicapai. Momentum simbolik ini menunjukkan bahwa resolusi konflik bukan semata hasil kompromi teknis, melainkan buah dari proses komunikasi yang memulihkan relasi sosial antara pengelola dan pedagang.

Kisah revitalisasi Pasar Blok F Kebon Kembang memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kebijakan publik sering kali bukan masalah substansi kebijakan, melainkan kegagalan dialog. Dialog yang partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai mekanisme produksi legitimasi. Ketika aktor-aktor yang terdampak merasa didengar dan diakui, perubahan—betapapun beratnya—menjadi mungkin untuk diterima.

Rujukan:

KOMENTAR ANDA