“Peradaban macam apa yang sedang kita bangun, sehingga seorang anak menyimpulkan bahwa keberadaannya tidak lagi layak dipertahankan?”

Oleh: Adhie Massardi, penulis risalah filsafat Peradaban Not Just Civilization

SUDAH terlalu sering kita bicara hal-hal besar: Macan Asia, Indonesia Emas. Sampai lupa ungkapkan isi hati Indonesia, nilai-nilai, tujuan, dan makna negara kita tercinta. Kini kita tersedak dengar bocah 10 tahun frustrasi, lalu bunuh diri. Para ahli HTN tidur nyenyak!

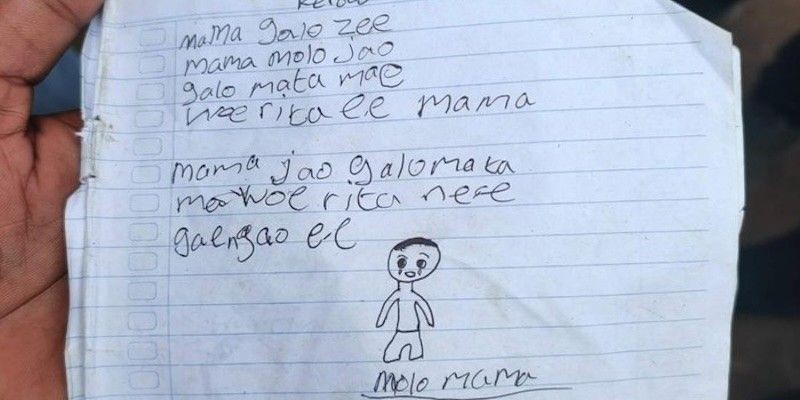

Tragedi bunuh diri seorang anak di Indonesia kerap dibicarakan dengan nada pilu, lalu segera ditutup oleh penjelasan psikologis, kemiskinan keluarga, atau “kurangnya perhatian lingkungan”.

Semua itu terdengar masuk akal, manusiawi, dan empatik. Namun justru di situlah masalahnya. Tragedi ini direduksi menjadi persoalan individual. Seolah-olah negara hanya berdiri di pinggir, sebagai penonton yang ikut berduka.

Demi menjaga masa depan anak bangsa, kita harus menolak pembacaan semacam ini.

Dalam konsep negara berperadaban, anak bukan sebab, melainkan indikator. Ia bukan pelaku utama tragedi, melainkan titik terakhir tempat kegagalan peradaban mengendap. Ketika seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, pertanyaan paling tidak relevan adalah “apa yang salah dengan anak ini?”

Pertanyaan yang sahih justru: “Peradaban macam apa yang sedang kita bangun, sehingga seorang anak menyimpulkan bahwa keberadaannya tidak lagi layak dipertahankan?”

Anak Sebagai Produk Akhir Sistem

Anak tidak hidup dalam ruang hampa. Ia menyerap dunia melalui bahasa, sikap orang dewasa, struktur sekolah, ekonomi keluarga, dan cara negara hadir—atau absen—dalam hidup sehari-hari.

Dalam kasus bunuh diri anak, yang bekerja bukan dorongan sesaat, melainkan logika moral yang dipelajari terlalu dini: Rasa bersalah karena miskin, takut menjadi beban, dan keyakinan bahwa hidup hanya sah jika tidak merepotkan.

Ini bukan gangguan mental individual. Ini adalah hasil pendidikan etis yang gagal.

Dalam negara yang sehat secara peradaban, anak belajar satu hal mendasar: “hidupku bernilai karena aku ada.”

Dalam negara yang sakit, anak belajar kebalikannya: “hidupku bernilai sejauh aku tidak menyusahkan.”

Ketika logika kedua ini mengakar, tragedi bukan lagi anomali, melainkan konsekuensi.

Negara Paternalistik dan Akar Masalah Konstitusional

Di titik inilah kritik terhadap konstruksi UUD 1945 menjadi relevan—bahkan mendesak.

Preambule UUD 1945 secara eksplisit menempatkan negara sebagai subjek aktif:

• negara mencerdaskan kehidupan bangsa,

• negara memajukan kesejahteraan umum,

• negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Sementara rakyat, secara implisit, ditempatkan sebagai objek pasif:

• yang dicerdaskan,

• yang disejahterakan,

• yang dilindungi.

Bahasanya halus, niatnya luhur. Namun secara konseptual, ini membentuk negara paternalistik. Negara yang merasa lebih tahu, lebih dewasa, dan lebih bermoral daripada warganya. Negara menjadi aktor etis utama; rakyat menjadi penerima kebijakan.

Konsekuensinya panjang dan sistemik. Negara terbiasa:

• “mendidik” rakyat alih-alih menjamin otonomi warga,

• mendefinisikan kesejahteraan tanpa bertanya,

• mengatur hidup atas nama perlindungan,

• dan menganggap penderitaan sebagai masalah teknis, bukan kegagalan moral.

Rakyat pun tumbuh bukan sebagai warga berdaulat, melainkan penduduk yang dikelola.

KOMENTAR ANDA