Dalam struktur seperti ini, anak sejak dini tidak diperlakukan sebagai subjek martabat, melainkan sebagai bagian dari statistik: angka kemiskinan, angka putus sekolah, atau—dalam kasus ekstrem—angka bunuh diri.

Dari Konstitusi ke Mentalitas Sehari-hari

Kesalahan ontologis ini tidak berhenti di teks konstitusi. Ia mengalir ke praktik sosial sehari-hari.

Sekolah menuntut kepatuhan tanpa memastikan martabat. Keluarga miskin merasa harus minta maaf karena kekurangan. Anak belajar bahwa bantuan (pemerintah/negara) adalah belas kasihan, bukan hak.

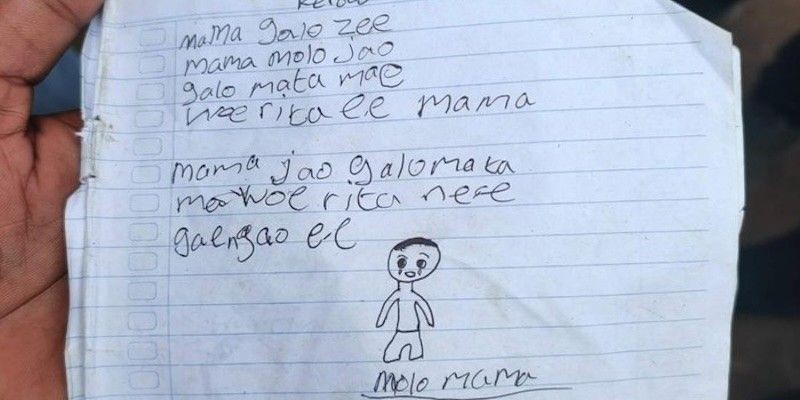

Maka ketika seorang anak merasa gagal memenuhi standar “tidak merepotkan”, ia tidak memprotes sistem. Ia menghapus dirinya sendiri dari persamaan.

Ini adalah bentuk paling ekstrem dari internalisasi negara paternalistik: “Ketika rakyat—bahkan anak—merasa bahwa keberadaannya bisa dinegosiasikan.”

Tragedi Anak Sebagai Dakwaan Terhadap Negara

Dalam konsep negara berperadaban, bunuh diri anak bukan tragedi personal, melainkan akta dakwaan terhadap negara. Ia menuduh secara diam-diam: bahwa negara gagal menempatkan rakyat sebagai raison d’être, bahwa martabat belum menjadi fondasi, bahwa cita-cita Proklamasi telah direduksi menjadi administrasi rutin.

Negara yang sehat tidak memproduksi anak-anak yang terlalu cepat memahami bahwa hidup bisa dianggap selesai.

Menuju Koreksi Total: Manusia Indonesia Baru

Karena itu, tragedi ini tidak akan berhenti dengan terapi individual atau kampanye empati. Yang dibutuhkan adalah koreksi total terhadap cara kita memahami negara dan manusia.

Manusia Indonesia Baru—dalam pengertian peradaban—bukan manusia yang lebih sabar atau lebih religius, melainkan manusia yang:

• menolak diperlakukan sebagai objek,

• membaca penderitaan sebagai kegagalan sistem,

• dan berani menagih janji konstitusional negara.

Dan negara, jika ingin tetap bermoral, harus direposisi: bukan sebagai subjek yang “mencerdaskan” rakyat, melainkan sebagai instrumen yang menjamin warga dapat hidup bermartabat tanpa rasa bersalah.

Seorang anak yang bunuh diri bukan hanya kehilangan nyawa. Ia meninggalkan pertanyaan peradaban yang tidak boleh dijawab dengan air mata belaka.

Selama negara masih berdiri di atas konstruksi yang menempatkan rakyat sebagai objek kerja, bukan sumber legitimasi, tragedi seperti ini akan terus berulang—dan terus disebut “kasus”.

Padahal ia adalah cermin.

Peradaban yang sehat melahirkan harapan. Negara yang salah meletakkan subjek akan mewariskan keputusasaan, bahkan kepada anak-anaknya sendiri.

Penutup

Negara yang menempatkan rakyat sebagai objek pada akhirnya akan memanen anak-anak yang merasa hidupnya bisa dinegosiasikan; dan tragedi (anak bunuh diri) tidak pernah dibaca sebagai kegagalan negara menempatkan martabat warga sebagai dasar keberadaannya.

Sudah saatnya para ahli hukum tata negara (HTN) berkumpul untuk menyatukan persepsi dan prespektif tentang hubungan rakyat dan negara. Sudah benarkah cara Konsttusi meletakkan rakyat di republik ini?

Sudah benarkah semua kehidupan (bahkan sungai dan pepohonan serta satwa) di negeri ini diatur oleh negara? Siapakah negara? Bukankah negara pada akhirnya direpresntasikan oleh manusia, yang punya hasrat dan nafsu kekuasaan tak terbatas, yang ujung-ujungnya koruptif?

Quo vadis para ahli HTN Indonesia!

KOMENTAR ANDA